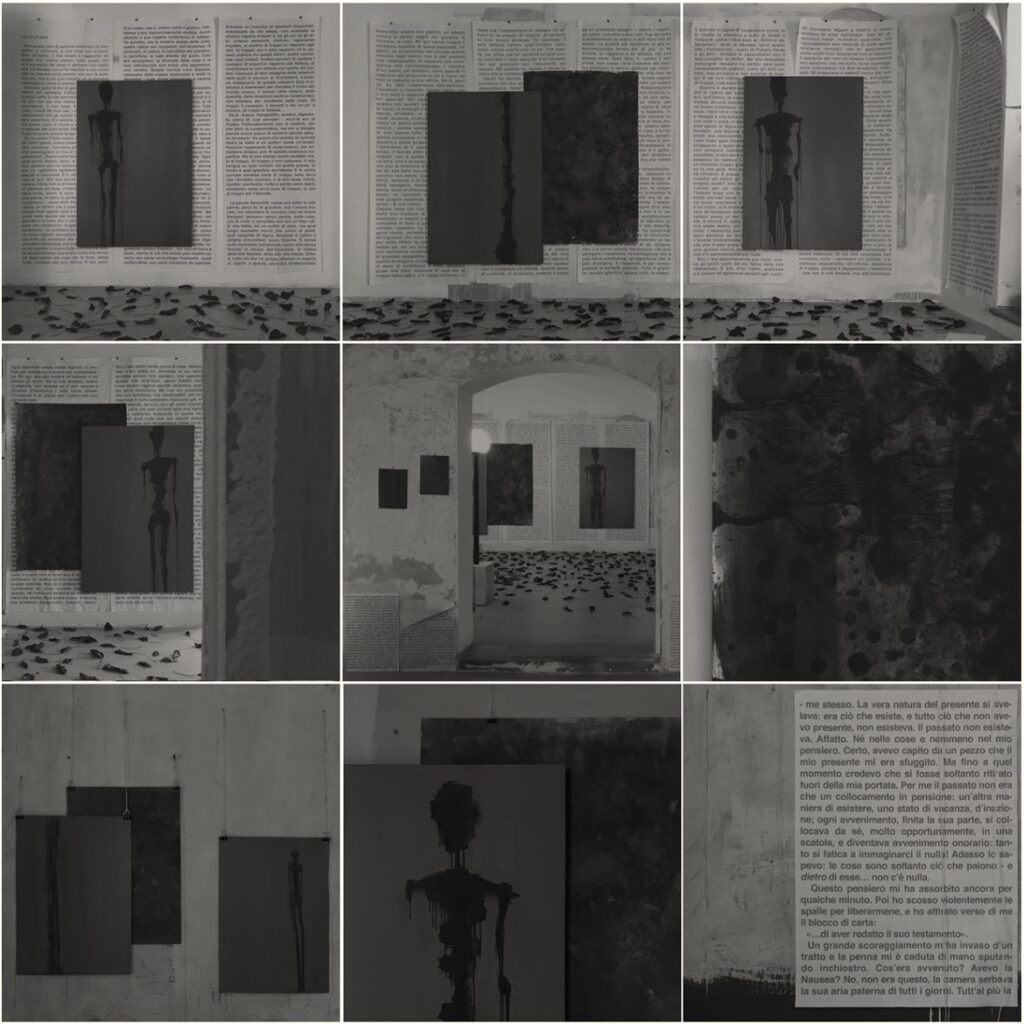

ombre /le sei di sera

.

.

Non potevo sopportare che le cose fossero così vicine. Spingo un cancello, entro, delle leggere esistenze balzano su e s’appollaiano sulle cime. Ora mi riconosco, so dove sono: sono al giardino pubblico. Mi lascio cadere su una panchina tra i grandi tronchi neri, tra le mani nere e nodose che si tendono verso il cielo. Un albero gratta la terra sotto i miei piedi con un’unghia nera. Vorrei tanto lasciarmi andare, dimenticarmi, dormire.

Jean-Paul Sartre, La nausea, 1938.

Le sei di sera.

Non posso dire di sentirmi sollevato né contento: al contrario, è una cosa che m’accascia. Soltanto, il mio scopo è raggiunto: so quello che volevo sapere; tutto quello che m’è accaduto dal mese di gennaio l’ho capito ora. La Nausea non m’ha lasciato e non credo che mi lascerà tanto presto; ma non la subisco più, non è più una malattia né un accesso passeggero: sono io stesso. Dunque, poco fa ero al giardino pubblico. La radice del castagno s’affondava nella terra, proprio sotto la mia panchina. Non mi ricordavo più che era una radice. Le parole erano scomparse, e con esse, il significato delle cose, i modi del loro uso, i tenui segni di riconoscimento che gli uomini han tracciato sulla loro superficie. Ero seduto, un po’ chino, a testa bassa, solo, di fronte a quella massa nera e nodosa, del tutto bruta, che mi faceva paura. E poi ho avuto questo lampo d’illuminazione. Ne ho avuto il fiato mozzo. Mai, prima di questi ultimi giorni, avevo presentito ciò che vuol dire «esistere». […] E poi, ecco: d’un tratto, era lì, chiaro come il giorno: l’esistenza s’era improvvisamente svelata. Aveva perduto il suo aspetto inoffensivo di categoria astratta, era la materia stessa delle cose, quella radice era impastata nell’esistenza. O piuttosto, la radice, le cancellate del giardino, la panchina, la rada erbetta del prato, tutto era scomparso; la diversità delle cose e la loro individualità non erano che apparenza, una vernice. Questa vernice s’era dissolta, restavano delle masse mostruose e molli in disordine – nude, d’una spaventosa e oscena nudità. Mi astenevo dal fare il minimo movimento ma non avevo bisogno di muovermi […]. Eravamo un mucchio di esistenti impacciati, imbarazzati da noi stessi, non avevamo la minima ragione d’esser lì, né gli uni né gli altri, ciascun esistente, confuso, vagamente inquieto, si sentiva di troppo in rapporto agli altri. Di troppo: era il solo rapporto ch’io potessi stabilire tra quegli alberi, quelle cancellate, quei ciottoli. Invano cercavo di contare i castagni, di situarli in rapporto alla Velleda, di confrontare la loro altezza con quella dei platani: ciascuno di essi sfuggiva dalle relazioni nelle quali io cercavo di rinchiuderli, s’isolava, traboccava. Di queste relazioni (che m’ostinavo a mantenere per ritardare il crollo del mondo umano, il mondo delle misure, delle quantità, delle direzioni) sentivo l’arbitrarietà; non avevano più mordente sulle cose. Di troppo, il castagno, lì davanti a me, un po’ a sinistra. Di troppo la Velleda… Ed io – fiacco, illanguidito, osceno, digerente, pieno di cupi pensieri – anch’io ero di troppo. Fortunatamente non lo sentivo, più che altro lo comprendevo, ma ero a disagio perché avevo paura di sentirlo (anche adesso ho paura – ho paura che questo mi prenda dietro la testa e mi sollevi come un’onda). Pensavo vagamente di sopprimermi, per annientare almeno una di queste esistenze superflue. Ma la mia stessa morte sarebbe stata di troppo. Di troppo il mio cadavere, il mio sangue su quei ciottoli, tra quelle piante, in fondo a quel giardino sorridente. E la carne corrosa sarebbe stata di troppo nella terra che l’avrebbe ricevuta, e le mie ossa, infine, ripulite, scorticate, nette e polite come denti, sarebbero state anch’esse di troppo: io ero di troppo per l’eternità.

La parola Assurdità nasce ora sotto la mia penna; poco fa, al giardino, non l’avevo trovata, ma nemmeno la cercavo, non ne avevo bisogno: pensavo senza parole, sulle cose, con le cose. L’assurdità non era un’idea nella mia testa, né un soffio di voce, ma quel lungo serpente morto che avevo al piedi, quel serpente di legno. Serpente o radice o artiglio d’avvoltoio, poco importa.E senza nulla formulare nettamente capivo che avevo trovato la chiave dell’Esistenza, la chiave delle mie Nausee, della mia vita stessa. Difatti, tutto ciò che ho potuto afferrare in seguito si riporta a questa assurdità fondamentale. Assurdità: ancora una parola…

Jean-Paul Sartre, La nausea, 1938.

[05 febbraio – 30 aprile 2023]