stanza prima

il lento cataclisma dell’abbandono

.

.

Caro amico adesso nelle polverose ore senza tempo della città quando le strade si stendono scure e fumanti nella scia delle autoinnaffiatrici e adesso che l’ubriaco e il senzatetto si sono arenati al riparo di muri nei vicoli o nei terreni incolti e i gatti avanzano scarni e ingobbiti in questi lugubri dintorni, adesso in questi corridoi selciati o acciottolati neri di fuliggine dove l’ombra dei fili della luce disegna arpe gotiche sulle porte degli scantinati non camminerà anima viva all’infuori di te.

Cormac McCarthy, Suttree, 1979.

.

.

Antichi muri di pietra sbiecati dalle intemperie, resti di fossili incastonati nelle strie, scarabei calcarei increspati sul fondo di questo scomparso mare interno. Esili alberi scuri oltre le cancellate laggiù dove i morti presidiano la loro piccola metropoli. Curiose architetture di marmo, stele e obelischi e croci e minuscole lapidi erose dalla pioggia dove con gli anni sbiadiscono i nomi. Terra satura di casse da morto di ogni tipo, ossa polverizzate e seta marcia, sudari macchiati di carogna. Là fuori sotto la luce azzurra del lampione i binari del tram corrono verso l’oscurità, curvi come speroni di gallo nel tramonto di princisbecco. L’acciaio restituisce la calura del giorno, la senti attraverso la suola delle scarpe. Prosegui oltre i muri ondulati di questo deposito, lungo stradine sabbiose dove auto fracassate occhieggiano torve da zoccoli di calcestruzzo. Attraverso grovigli di sommacco e fitolacca e caprifoglio vizzo che costeggiano i dissestati terrapieni d’argilla della ferrovia. Rampicanti grigi torti verso sinistra in questo emisfero boreale, ciò che li torce foggia la conchiglia del buccino. Erbacce cresciute dal rosticcio e dai mattoni.

Un’escavatrice a vapore che svetta in solitario abbandono contro il cielo notturno. Passa di qui. Accanto a queste rotaie a zampa di lepre e a queste ganasce dove le motrici ruggiscono come leoni nel buio del deposito. Verso una città ancora più oscura, oltre i lampioni spenti a pietrate, oltre baracche storte e fumanti e cani di ceramica e copertoni imbiancati su cui crescono fiori sporchi. Lungo lastricati spaccati dal tempo, il lento cataclisma dell’abbandono, i cavi che fanno pancia da un palo all’altro fra costellazioni solcate di spaghi d’aquiloni, di lunghe lame fatte di bottiglie impastoiate o giocattoli per i più piccoli. L’accampamento dei dannati. Gironi dove forse lebbrosi purulenti si aggirano famelici senza campanello. Al di sopra della calura e dell’improbabile profilo della città si è alzata una luna d’ottone e le nubi le scorrono davanti come inchiostro annacquato. Gli edifici che si stagliano contro la notte fanno da bastioni a un lontano mondo derelitto, vecchi propositi dimenticati. Contadini venuti da lontano con le scarpe coperte di terra siedono per giornate intere muti come pesci sulla piazza del mercato. Questa città costruita secondo un modello sconosciuto, un’architettura ibrida che ripercorre l’opera dell’uomo in un breve compendio di aberrazione caos e follia. Un carnevale di forme eretto sulla piana del fiume che ha prosciugato la linfa della terra in un raggio di miglia e miglia.

Muri di mattoni scuri e vetusti delle fabbriche, le rotaie di una linea secondaria invase dalle erbacce, un canale di scolo di un putrido blu dove filamenti neri di scorie ignote ondeggiano nella corrente. Fogli di lamiera a intervallare i riquadri di vetro di finestre dai telai arrugginiti. Nella sfera del lampione una pietra ha aperto un ghigno a spicchio di luna e attraverso la perpetua spirale ascendente di insetti dallo squarcio cade una pioggia leggera e costante di quelle stesse creature bruciate e senza vita.

Qui dalla bocca dell’insenatura i campi si estendono verso il fiume, mentre in un delta di fango affiorano resti alluvionali e orrendi rifiuti, relitti di casse e preservativi e scorze di frutta. Vecchie latte e barattoli e oggetti domestici guasti che costellano il pantano fecale di queste secche come pietre miliari nelle forre inaccessibili della dementia praecox. Un mondo al di là di ogni immaginazione, malevolo e tattile e dissociato, lampadine bruciate come opalescenti polipi cimati color teschio ballonzolanti sul pelo dell’acqua e occhi spettrali di combustibile e qua e là forme maleodoranti di feti umani incagliati e gonfi come uccellini, con gli occhi tondi, e bluastri o color muffa. Più lontano nel buio il fiume scorre pigro e limoso verso mari meridionali, lasciandosi dietro il granturco piegato dalla pioggia e le misere colture e gli orti argillosi dell’entroterra, raschiando le sponde come polvere d’ossa, pregno di passato, sogni in qualche modo sparsi tra le acque, niente si perde mai per sempre. Case galleggianti ormeggiate al loro gherlino. Il fango di marea lungo la riva nervato e viscido come il lardo cavernoso di qualche gigantesca bestia impantanata e oltre la campagna che ondula a perdita d’occhio verso il Sud e le montagne. Dove cacciatori e taglialegna un tempo dormivano con gli stivali ai piedi alla luce morente dei loro mille fuochi e poi riprendevano il cammino, vecchi antenati teutonici con gli occhi accesi dal bagliore visionario di un’avidità sfrenata, ondate su ondate di violenti e folli col cervello pieno di equivalenti irreperibili di tutto ciò che fu, smilzi ariani col loro libercolo di scritti semitici decaduti che ridanno vita a tragedie e parabole là contenute, accecati e infiacchiti da una sete che nulla placa se non la restituzione all’oscurità assoluta.

Eccoci arrivati in un mondo dentro il mondo. In queste lande straniere, queste foibe e sodaglie interstiziali che i giusti vedono dalle auto e dai treni, un’altra vita sogna. Deformi o neri o folli, fuggiaschi di ogni risma, stranieri in ogni contrada.

La notte è tranquilla. Come un campo prima della battaglia. Sulla città incombe qualcosa di ignoto, arriverà dalla foresta o dal mare? I guardiani delle mura hanno fortificato la palizzata, le porte sono chiuse, ma bada, la cosa è all’interno, riesci a intuirne la forma? Il luogo in cui è custodita o le fattezze del volto? È una tessitrice, spola sanguinolenta lanciata attraverso una curvatura del tempo? Una cardatrice di anime dal manto del mondo? Una cacciatrice con segugi al seguito, o forse che dei ronzini scheletrici trainano per le strade il suo carro di morte mentre lei ricorda a tutti il suo commercio? Caro amico non conviene soffermarcisi perché è proprio così che la si invita a entrare.

Il resto è davvero silenzio. Ha cominciato a piovere. Una leggera pioggia estiva, la vedi cadere obliqua nelle luci della città. Il fiume scorre in un graal di quiete. Dal ponte quassù il mondo sottostante sembra un dono di semplicità. Curioso, niente di più. Laggiù dentro grotte di luce filtrata un gatto trasuda di pietra in pietra sul lastricato nero liquido e saldati in agili antipodi ottici sulla strada scura di pioggia gatto e controgatto si dileguano nel successivo reticolo di interstizi. Pallido lampo d’estate a valle in lontananza. Un sipario si alza sul mondo occidentale. Una sottile pioggia di fuliggine, insetti morti e ossicini anonimi. Il pubblico siede avvolto in uno strato di polvere. Dentro le orbite svuotate del cranio dell’interlocutore un ragno dorme e le spoglie snodate del buffone impiccato dondolano tra voli di mosche, pendolo d’ossa in abiti variopinti. Creature a quattro zampe corrono avanti e indietro sulle tavole. Le forme più primitive sopravvivono.

Cormac McCarthy, Suttree, 1979.

.

.

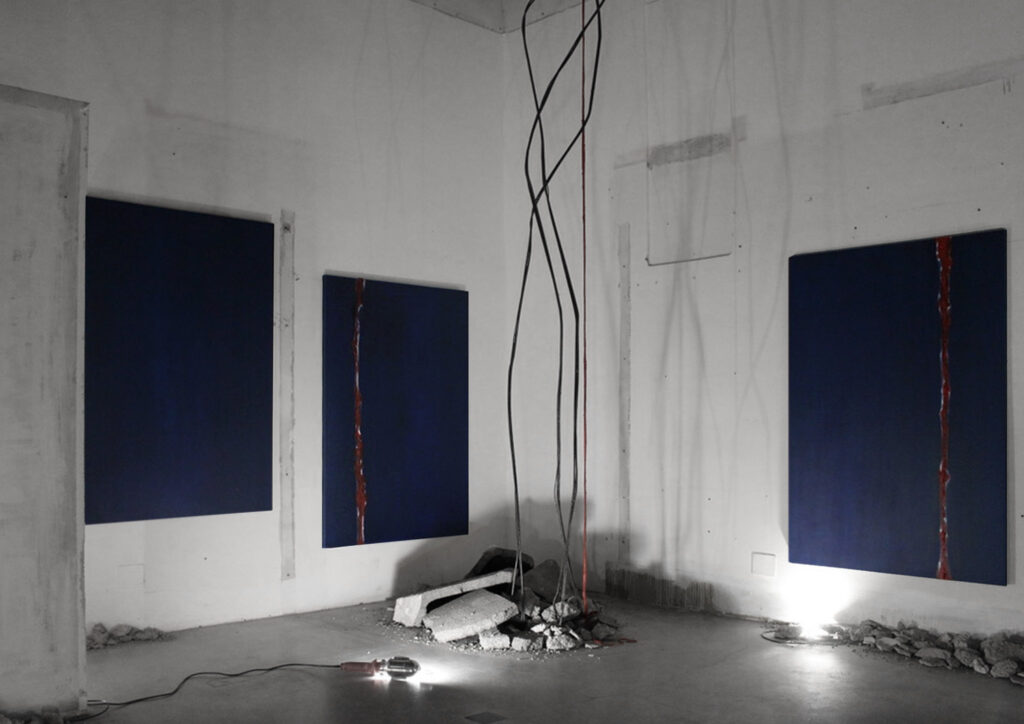

La profondità la troviamo nel blu, sia in teoria (nei suoi movimenti 1. di allontanamento dallo spettatore, 2. di avvicinamento al centro), sia in pratica, se lo lasciamo agire, in qualsiasi forma geometrica, su di noi. La vocazione del blu alla profondità è così forte, che proprio nelle gradazioni più profonde diviene più intensa e intima. Più il blu è profondo e più richiama l’idea di infinito, suscitando la nostalgia della purezza e del soprannaturale. È il colore del cielo, come appunto ce lo immaginiamo quando sentiamo la parola «cielo». Il blu è il colore tipico del cielo. Se è molto scuro dà un’idea di quiete. Se precipita nel nero acquista una nota di tristezza struggente, affonda in una drammaticità che non ha e non avrà mai fine. Se tende ai toni più chiari, a cui è meno adatto, diventa invece indifferente e distante, come un cielo altissimo. Più è chiaro, meno è eloquente, fino a giungere a una quiete silenziosa: il bianco. Da un punto di vista musicale l’azzurro assomiglia a un flauto, il blu a un violoncello o, quando diventa molto scuro, al suono meraviglioso del contrabbasso; nella sua dimensione più scura e solenne ha il suono profondo di un organo. […] Il rosso che di solito abbiamo in mento è un colore dilagante e tipicamente caldo, che agisce nell’interiorità in modo vitalissimo, vivace e irrequieto. Senza avere la superficialità del giallo, che si disperde in tutte le direzioni, dimostra un’energia immensa e quasi consapevole. In questa agitazione e in questo fervore introversi, poco rivolti all’esterno, c’è per così dire una maturità virile. (Tav. II) Questo rosso ideale può subire nella realtà grandi cambiamenti, deviazioni e variazioni. Il rosso concreto, infatti, è molto ricco e diversificato. Pensiamo solo al rosso Saturno, al rosso cinabro, al rosso inglese, alla lacca di garanza, dalle tonalità più chiare a quelle più scure! Questo colore dimostra che si può conservare il proprio tono fondamentale e insieme risultare caldo o freddo. Il rosso caldo chiaro (Saturno) assomiglia un po’ al giallo medio (contiene infatti molto pigmento giallo) e dà sensazioni di forza, energia, tensione, determinazione, gioia, trionfo (puro), ecc. Da un punto di vista musicale ricorda il suono delle fanfare con la tuba: forte, ostinato, assordante. Il rosso medio, come il cinabro, ha la stabilità di un sentimento profondo: è come una passione che arde senza scosse, una forza sicura di sé che non è facile soffocare, ma si può spegnere nel blu come un ferro infuocato nell’acqua. Questo rosso di solito non sopporta niente di freddo; mescolato con colori freddi perde sonorità e significato. O meglio: questo raffreddamento violento, tragico, fa nascere un tono «sporco» che i pittori di oggi evitano e disprezzano. E fanno male. Perché lo sporco, nella sua forma materiale come immagine e cosa materiale, possiede al pari di ogni altra cosa un suono interiore.

Wassily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, 1910.

.

.

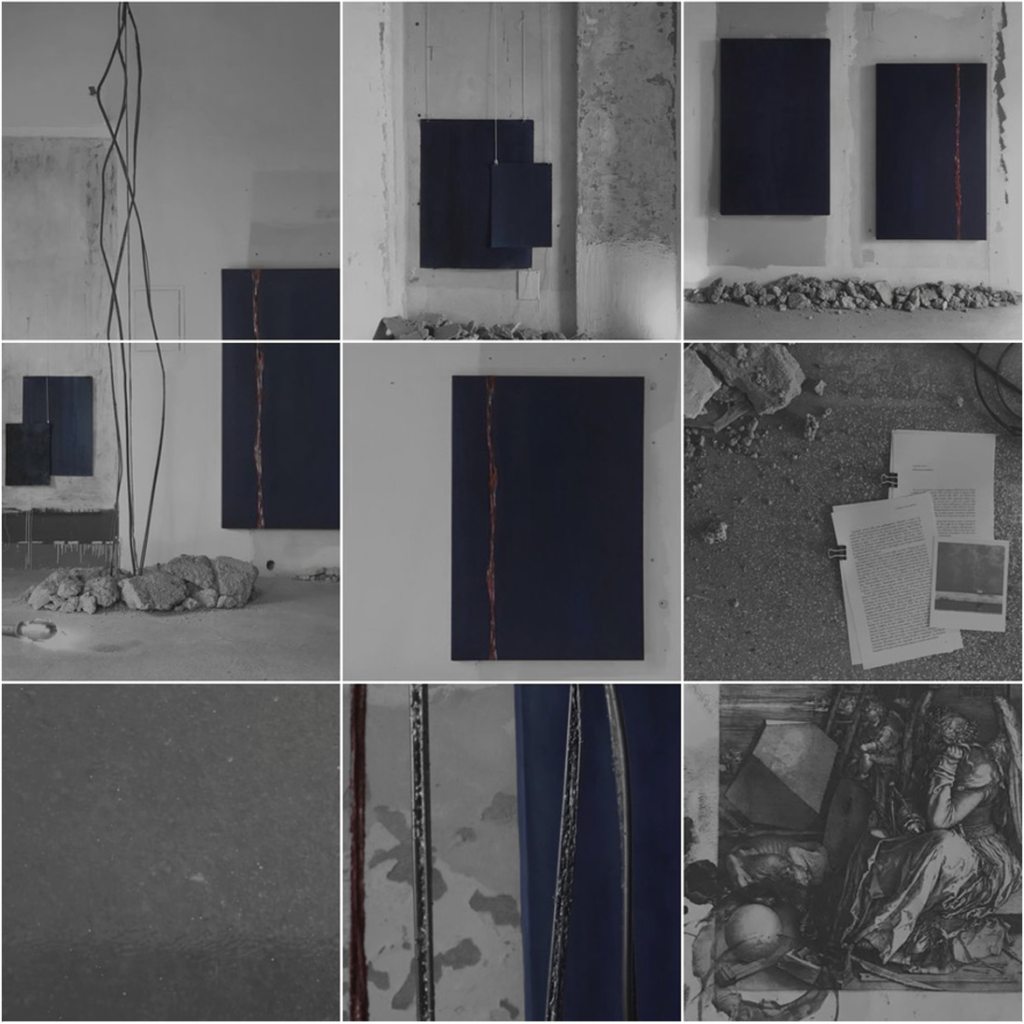

Comincia, a questo punto, a diventare visibile la regione alla cui configurazione spirituale era destinato un itinerario che, iniziatosi sulle tracce del demone meridiano e del suo infernale corteggio, ci ha condotto fino al genio alato della malinconia düreriana e nel cui ambito l’antica tradizione che si è cristallizzata in questo emblema può forse trovare un nuovo fondamento. La perdita immaginaria che occupa così ossessivamente l’intenzione malinconica non ha alcun oggetto reale, perché è all’impossibile captazione del fantasma che è diretta la sua funebre strategia. L’oggetto perduto non è che la parvenza che il desiderio crea al proprio corteggiamento del fantasma, e l’introiezione della libido è soltanto una delle facce di un processo in cui ciò che è reale perde la sua realtà perché ciò che è irreale divenga reale. Se il mondo esterno è infatti narcisisticamente negato dal malinconico come oggetto d’amore, il fantasma riceve però da questa negazione un principio di realtà ed esce dalla muta cripta interiore per entrare in una nuova e fondamentale dimensione. Non più fantasma e non ancora segno, l’oggetto irreale dell’introiezione malinconica apre uno spazio che non è né l’allucinata scena onirica dei fantasmi né il mondo indifferente degli oggetti naturali; ma è in questo intermediario luogo epifanico, situato nella terra di nessuno fra l’amore narcisistico di sé e la scelta oggettuale esterna, che potranno un giorno collocarsi le creazioni della cultura umana, l’entrebescar delle forme simboliche e delle pratiche testuali attraverso le quali l’uomo entra in contatto con un mondo che gli è più vicino di ogni altro e dal quale dipendono, più direttamente che dalla natura fisica, la sua felicità e la sua sventura. Il locus severus della malinconia, «la quale però dice Aristotele che significa ingegno e prudenza», è, anche, il lusus severus della parola e delle forme simboliche attraverso cui, secondo le parole di Freud, l’uomo riesce a «godere dei propri fantasmi senza scrupolo né vergogna»; e la topologia dell’irreale che essa disegna nella sua immobile dialettica è, nello stesso tempo, una topologia della cultura.Non stupisce, in questa prospettiva, che la malinconia sia stata identificata dagli alchimisti con Nigredo, il primo stadio di quella Grande Opera che consisteva appunto, secondo l’antica massima spagiritica, nel dare un corpo all’incorporeo e rendere incorporeo il corporeo. È nello spazio aperto dalla sua ostinata intenzione fantasmagorica che prende avvio l’incessante fatica alchimica della cultura umana per appropriarsi del negativo e della morte e per plasmare la massima realtà afferrando la massima irrealtà.

Non stupisce, in questa prospettiva, che la malinconia sia stata identificata dagli alchimisti con Nigredo, il primo stadio di quella Grande Opera che consisteva appunto, secondo l’antica massima spagiritica, nel dare un corpo all’incorporeo e rendere incorporeo il corporeo. È nello spazio aperto dalla sua ostinata intenzione fantasmagorica che prende avvio l’incessante fatica alchimica della cultura umana per appropriarsi del negativo e della morte e per plasmare la massima realtà afferrando la massima irrealtà.

Per questo, se volgiamo ora gli occhi all’incisione di Dürer, ben si addice all’immobile figura alata intenta nei propri fantasmi e al cui fianco siede Spiritus phantasticus, rappresentato in forma di putto, che gli strumenti della vita attiva giacciano abbandonati al suolo, divenuti cifra di un’enigmatica saggezza. L’inquietante straniamento degli oggetti più familiari è il prezzo pagato dal malinconico alle potenze che custodiscono l’inaccessibile. L’angelo meditante non è, secondo un’interpretazione divenuta ormai tradizionale, il simbolo dell’impossibilità della Geometria, e delle arti che su essa si fondano, a raggiungere l’incorporeo mondo metafisico, ma, al contrario, l’emblema del tentativo dell’uomo, al limite di un essenziale rischio psichico, di dar corpo ai propri fantasmi e di padroneggiare in una pratica artistica quel che non potrebbe altrimenti essere né afferrato né conosciuto. Il compasso, la sfera, la mola, il martello, la bilancia, la riga, che l’intenzione malinconica ha svuotato del loro senso abituale e trasformato in emblemi del proprio lutto, non hanno più altro significato che lo spazio che essi intessono all’epifania dell’inafferrabile. E poiché la sua lezione è che si può afferrare veramente solo ciò che è inafferrabile, a suo agio il malinconico è solo fra queste ambigue spoglie emblematiche. Come reliquie di un passato su cui sta scritta la cifra edenica dell’infanzia, esse hanno catturato per sempre un barlume di ciò che può essere posseduto solo a patto di essere perduto per sempre.

Giorgio Agamben, Stanze, 1977.

[05 luglio – 30 settembre 2023]